- HOME

- 자료실

- 정책동향

자료실

Reference

정책동향

| 제목 | [동아일보 2018.01.09 ] 90년대생 "외동딸"들이 20代.. 가임여성 감소 더 빨라진다 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 작성일 | 2018-01-09 | 조회 | 10242 | ||||

| 첨부파일 | |||||||

원문주소 :http://news.donga.com/3/all/20180109/88079843/1 '저출산의 악순환' 현실로 [동아일보]

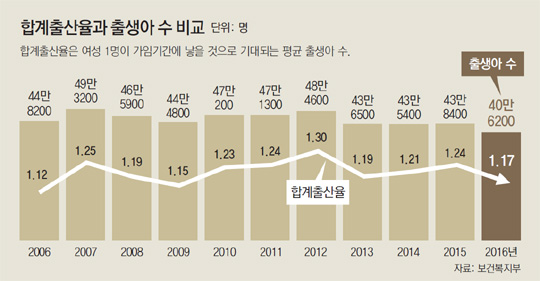

정부는 2006년부터 지난해까지 126조 원에 달하는 천문학적 예산을 저출산 대책에 쏟아 부었지만 출생아 수를 늘리지 못했다는 비판을 받아왔다. 2006년 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 기대하는 아이 수)은 1.12명에서 2016년 1.17명으로 다소 늘었다. 하지만 같은 기간 전체 출생아 수는 44만8200명에서 40만6200명으로 오히려 4만2000여 명이 줄었다. 합계출산율은 늘었는데, 출생아 수는 줄어드는 ‘출산율의 역설’은 아이를 낳을 수 있는 가임여성(만 15∼49세) 자체가 급격히 줄어드는 데 따른 것이다. 이는 정부가 아무리 많은 예산을 들여도 ‘저출산의 악순환’을 벗어나기 힘들다는 의미다. 저출산 대책의 근본적 변화가 필요하다는 지적이 나오는 이유다. ○ 저출산 대책, 백약이 무효

앞으로도 가임여성 인구는 더 급격히 줄어들 것으로 보인다. 1983년생인 도모 씨(35·여)는 “2000년 내가 고등학교를 다닐 때만 해도 우리 반이 모두 43명이었다”며 “5년 뒤 같은 학교에 들어간 1988년생 여동생에게 한 반이 35명이라는 얘기를 듣고 깜짝 놀랐다”고 말했다. 도 씨와 같은 1980년대 초반 출생아들은 마지막 베이비붐 세대로 꼽힌다. 당시만 해도 합계출산율은 3명이었다. 2명의 부부가 아이 3명을 낳으면 인구는 자연히 증가하게 된다. 하지만 1980년대 중후반에 접어들면 출산율이 2명대로 떨어진다. 이후 출생아 수가 계속 줄어 2002년부터 연간 출생아 수가 40만 명대로 주저앉았다. 2000년대 초반 태어난 2017년 만 16∼18세 고등학생들의 학급당 학생수는 28.2명에 불과했다. 인구의 급격한 감소는 결국 가임여성의 감소를 의미한다. 지난해 보건복지부의 가임여성 인구 조사 결과 만 49세가 46만974명이었지만 만 15세는 23만9762명으로 뚝 떨어졌다. 20여 년 새 인구가 ‘반토막’ 난 셈이다. 특히 36세인 1982년생 이후 가임여성 수는 40만 명 선이 무너져 빠르게 감소하고 있다. 35세 미만은 현재 전체 출생아의 80를 낳는 주요 가임연령층이다. 지난해 첫아이를 출산한 여성의 평균 연령은 31.4세였다. 전문가들은 1990년대생들이 본격적으로 출산 연령에 들어가면 ‘저출산의 늪’은 더욱 깊어질 것으로 보고 있다. 박선권 국회 입법조사관은 ‘제3차 저출산·고령사회기본계획 문제점과 개선방향 보고서’에서 “앞으로 1990년대 출생 코호트(집단)가 가임여성 인구에 본격적으로 진입하게 되면 (출산의) 하향 악순환이 가시화될 것”이라고 경고했다. ○ “가임여성 ‘삶의 질’ 개선에 집중해야” 김동욱 한국여성정책연구원 연구위원은 “가임인구 감소는 이미 돌이킬 수 없는 현상”이라며 “줄어드는 가임인구 안에서 출생아 수를 높이려면 가임인구의 질을 높여야 한다”고 강조했다. 김 연구위원은 “곧 가임연령에 들어설 1990년대생들은 누구보다 윤택한 시기를 살아온 세대이기 때문에 보육과 교육에 대한 기대치가 높다”며 “이들에게 단순히 ‘국가를 위해 아이를 낳으라’고 할 게 아니라 이들이 만족할 만한 인프라를 구축하는 게 우선”이라고 덧붙였다. 가임여성에 대한 투자와 정책이 시급하다는 의미다. 이삼식 한양대 고령사회연구원장은 “국가가 10년간 100조 원 넘게 투입했지만 막상 무상보육 등 보육에 들어간 돈을 빼고 나면 일자리나 주거 대책 등 각종 혼인과 출산의 장애물을 개선하는 데 쓴 돈은 많지 않다”며 “이제는 저출산 대책의 방점이 달라져야 한다”고 말했다. 출산율과 출생아 수에만 집중한 정부 정책 기조도 변해야 한다는 지적이 나온다. 문재인 대통령은 지난해 12월 26일 청와대에서 6기 저출산·고령사회위원회의 출범식을 겸한 간담회를 주재하며 출산 자체보다 행복과 삶의 질을 강조하는 정책이 필요하다고 촉구했다. 이미지 image@donga.com·김하경 기자 |

|||||||